歴史探訪

出雲尼子氏の源流を求めて

日本浪漫学会 福田京一

近江の海夕波千鳥汝が鳴けば

心もしのに古思ほゆ 柿本人丸

さざなみや志賀の都は荒れにしお

昔ながらの山桜かな 平忠度

定めなき世をうき鳥の水隠れて

下やすからぬ思ひなりけり 道誉法師

月山富田城にて

もし一五七八年六月二十八日信長が羽柴秀吉に播磨国上月城に籠城している尼子軍を見捨てずに、共に毛利軍と戦い続けるように命じておれば信長の庇護の下、尼子氏は復活できたかもしれない。しかし、秀吉が引き上げたのち孤立した上月城は毛利軍に降伏した。尼子氏最後の大将・勝久が兄・氏久と共に自害したとき、全ては終わった。

月山の頂上に立つ山中幸盛塔を見ると、戦国時代の末期に歴史の舞台から消えた尼子一族の結末に戦国武将の皮肉な運命を見ることができる。尼子氏は歴史の一時期、中国地方では守護大名大内氏と毛利氏を凌ぐ大大名であった。この尼子氏の約百五十年の歴史が主君の跡を追うように非業の死を遂げた幸盛で幕を閉じたのである。

六六七年に近江大津宮に遷都した第三八代天智天皇(在位六六八―六七一)の弟・大海人皇子は第四十代天武天皇(在位六七三―六八六)として六七三年に即位した。同天皇が六七二年に飛鳥浄御原宮に遷都するまでの間、近江は政治の中心地であった。

天武天皇は天智天皇の皇女鸕野讃良皇女(のちの持統天皇)を皇后にしたが、彼にはすでに皇后の姉である太田皇女との間に大津皇子をもうけていた。また中臣鎌足の娘氷上娘(ひかみのいらつね)を夫人とした。さらに額田王との間にも十市皇女がいた。そして尼子郷の由来となる尼子娘(あまごのいらつめ)がいた。

彼女は筑紫国宗方群の豪族・胸形徳善の娘で尼子娘と称し、天皇の嬪(妃、夫人の下位を占める身位。寝所に仕える女官)となり、高市皇子の母となった。現在の犬上郡甲良町尼子は彼女がその辺りに移り住んだので尼子という地名になった。

宇多源氏から佐々木氏へ

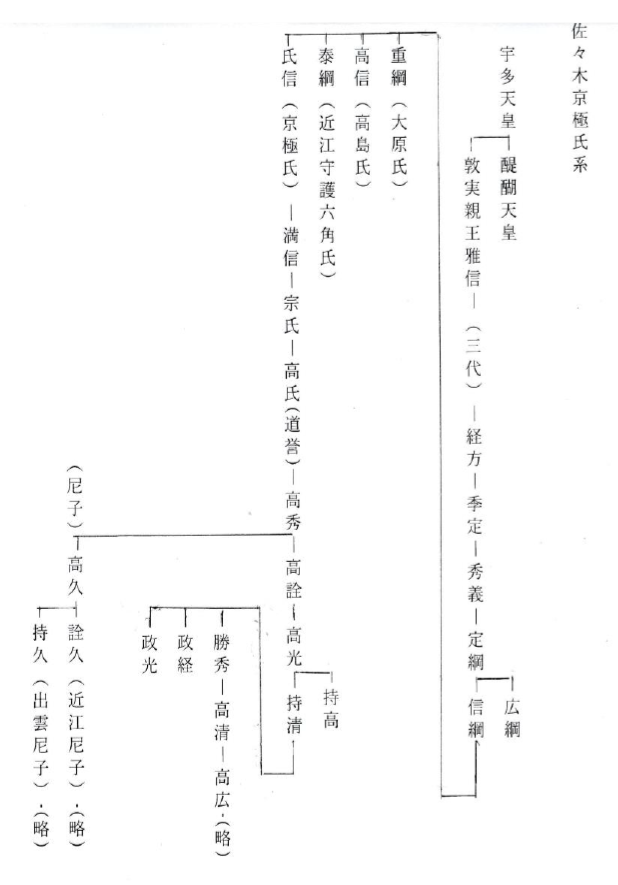

第五九代宇多天皇(在位八八七―八九七年)の第八皇子敦実親王の三男・雅信は九三六年臣籍降下の際、源姓を賜って宇多源氏の始祖となる。雅信の孫の成頼が守護代となって、近江に下向して、その孫の経方のとき、蒲生郡佐々木庄の下司職となって小脇に住み、そこで佐々木の姓を称した。

安土町にある佐々木氏の氏神・沙沙貴神社は敦実親王を祀っている。源経方が佐々木庄に入った頃、蒲生には昔から沙沙貴山という豪族がおり勢力拡張には困難を極めた。しかし徐々に佐々木氏は沙沙貴山氏との関係を深め、姻戚関係になって吸収合併していった。

経方の孫・秀義は平治の乱のとき源義朝に属したが、義朝が敗れ、平氏の政権になってから、追われて相模國の渋谷荘まで逃れた。その後、一一八〇年源頼朝が兵を上げたとき秀義は四人の息子と共に頼朝の元に駆けつけ、源平の合戦で大いに活躍した。鎌倉幕府が発足すると佐々木氏の一族(定綱、経方、盛綱、高綱の四兄弟)は各地の守護職に任ぜられた。その地域は近江をはじめ、長門、石見、隠岐、淡路、阿波、土佐、上野(群馬)、越後、伊予、備前、安芸、周防、因幡、伯耆、出雲、日向にまで及んだ。

佐々木六角氏の盛衰

信綱には四人の息子、重綱・高信・泰綱・氏信がいて、それぞれ始祖とする大原・高島・六角・京極の四家が分かれ、三男泰綱が佐々木六角氏として家督を継いで近江守護職についた。泰綱は三男であったが、兄弟のなかでただひとり北条家からきた正室の子であったからである。さらにそれぞれの庶子家はその分家が独立していき、鎌倉中期以降、佐々木氏の諸流は近江全域に根付いていった。

佐々木六角氏が京極氏の二人(京極高氏と持清)の時期を除いて一貫して近江守護職を継承していった。この六角氏が守護として蒲生を中心とする近江南部で、守護ではなかった京極氏が近江北部で守護職を執行するという変則的な形で近江は統治されていった。

六角泰綱は佐々木氏の大黒柱として佐々木一族をまとめ上げることはできなかったが、近江で独立国のように一大勢力をなしていた。そして南北朝期には朝廷と足利幕府との複雑な関係や一家の内紛、京極氏との対立などを経ながら戦国時代を迎えた。六角義賢と義治父子は、一五六八年織田信長の進軍を前にして、戦わずして居城である観音寺城を見捨て、甲賀の石部城に拠点を移した。そこで抵抗を続けたが、柴田勝家が率いる織田軍の攻勢によって一五七四年石部城は落城し、一族は敗走した。その後六角氏の子孫は紆余曲折を経て、江戸時代には加賀藩の藩士となり明治まで続いた。

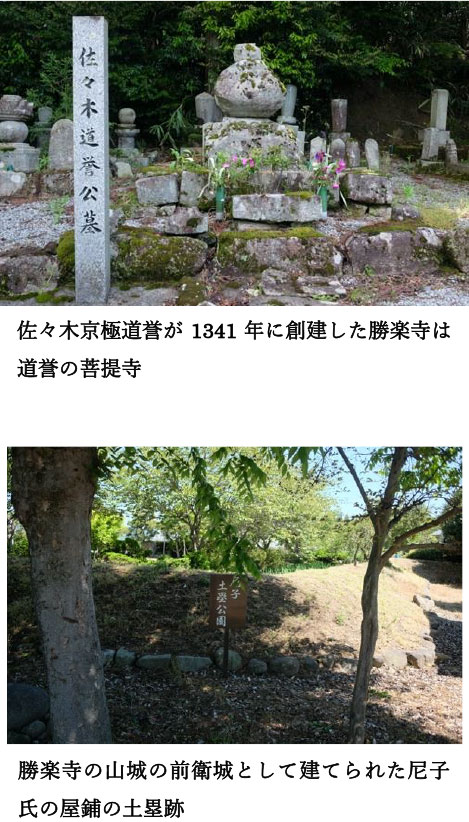

一方、京極氏はどうなったか。信綱の四男・氏信は父から現在の米原市柏原辺りの柏原荘に所領を与えられ、京極氏の始祖となってその地に本拠を置いた。氏信の曾孫で、のちに婆娑羅大名といわれた佐々木(京極)高氏(道誉)(一三〇三―一三七三)は幕府の在京御家人で六波羅探題に仕えると同時に、朝廷から検非違使に任ぜられていた。彼は後醍醐天皇の行幸の際には警護役を担った。承久の乱の後、一三三二年上皇を隠岐に連れいくときにも警護の責任者となった。高氏は忠臣として足利尊氏のために戦い続け、幕府の創設に大きな貢献をなした。そして京極家は室町時代に赤松・山名・一色とともに交代で務める侍所の所司(軍部の長官)になり、さらに出雲国、隠岐国、飛騨国の守護に任ぜられ、北近江の三郡(浅井・伊香・坂田)の守護にもなった。こうして京極氏は本家の近江國守護六角氏を凌ぐほどの権勢を振るった。背景には室町幕府が近江における六角氏の権勢を牽制するために京極氏を厚遇したとも言われている。

京極高氏(道誉)の時代から下って、一四四九年持清が近江守護職に復帰したものの家督争いが続くなか、京極氏の威信は次第に衰えていった。一四七〇年持清の死後、家督相続をめぐって京極政経は兄の政光と甥・高清と争うことになった(京極騒動)。相続したのは政経であったが、両者の戦いは一五〇五年まで続き、同年政経とその子材宗は美濃守護土岐氏らの援軍を受けた高清軍に敗れた。その後、政経は出雲の尼子清定の元に身を寄せ、その地で一五〇八(?)年に亡くなったと言われている。

京極家の当主となった高清は伊吹山の太平寺城から麓の上平寺に城郭を築いて移り住んだ。しかし、今度は彼の息子兄弟が家督を巡って争う事態に陥って、北近江での京極氏の権勢は下降線をたどった。

一五三二年頃からは家臣の浅井亮政が北近江で支配権を強めていった。京極氏の反攻を抑えるために亮政は六角氏の臣下となって、京極高清・高延父子と和睦をした。嫡男・久政、その子・長政も六角氏の庇護のもと、京極氏を抑えつつ北近江での地盤を固めていった。一五六三年六角氏にお家騒動(観音寺騒動)が起きると長政は六角氏から離れたので、六角氏は北近江に侵攻した。だが長政は六角氏の軍を撃退した。

ただ京極氏は本能寺の変のときは明智光秀に加担した。そのため苦境に陥ったが、高次は姉竜子を秀吉の側室に差し出して許しを得た。代わって秀吉は高次の正室に元京極氏の家臣だった浅井氏の三姉妹(茶々、初・江)のうち初を与えた。高次の妻・初は淀君の妹であり、京極家と豊臣家は強い絆で結ばれ、京極氏は大津六万石を得た。その後、関ヶ原の戦いでは西軍に属したが、寝返って東軍につきその勲功によって若狭八万五千石の大名になった。さらに出雲の松江の城主になった後、讃岐丸亀藩六万石の城主になった。京極高次は秀頼の義理の叔父であり、のちに江を娶った徳川秀忠の義理の兄になった。こうして戦乱の世の中をしぶとく生きながらえた京極氏の直系もまた明治まで生き延びた。

京極尼子氏はどこへ

近江尼子氏はこうした流れのなかで生まれた。京極氏の始祖である佐々木氏信より五代目、高氏(道誉)の孫・京極高詮(たかのり)の弟高久は家臣として甲良荘尼子郷を与えられた。高久は一三四七年頃本家京極氏の勝楽寺の前衛城として尼子城を築き地名の尼子を姓とした。高久の嫡男詮久(のりひさ)が近江尼子氏の始祖となった。その弟・持久が京極氏の守護代として出雲に赴き、雲州尼子氏の始祖となった。

出雲の尼子氏の場合と違って、本家筋の近江尼子氏については、十分な史料がないのである。尼子郷を含む甲良荘、を京極氏が治めていたことを示す史料でさえ道誉の時代から百五〇年くらいまで、つまり応仁・文明の乱(一四六七―七七)までである(太田、136-37)。尼子氏に関しては甲良町ホームページに「近江尼子氏は二代氏宗の頃に戦乱で落城し、当時としては広大な尼子城(館)と共に歴史上から消えていった。」とあるのみである。

では、氏宗が居城を失ったあと何処へ行ったのか。

説明板によれば八代宗貞は石田三成の「幕下に居する」とあり、かなり低い地位の家臣になったとみられる。九代宗成は「彦根藩主井伊直孝の家臣となる 故あって尼子氏から外戚樋口氏に改姓」したという。だが支流も含む確かな系図がないので、二代氏宗以降の尼子一族の消息は謎のままである。

今は、いくつかの状況証拠を元に憶測するのみである。

戦国時代には、尼子のある犬上郡は基本的には六角氏の統治の下にあったと考えられている。しかし、一五三〇年頃から北近江に台頭した浅井氏は京極氏と共に南近江の六角氏との間で覇権争いが続いた。両陣営の狭間にある犬上郡の佐和山城(一二世紀後半頃、佐々木定綱の六男時綱が山麓に館を構えたのが始まり)をどちらが占拠するかが勝敗の分かれ目になった。一五三五年六角定頼が浅井亮政・京極高延を攻めて佐和山城を奪った。一五五二年京極高広(高延改め)が反撃して六角義賢から城を奪還した。実際に入城したのは京極氏ではなく、浅井氏が城代として送り込んだ百々内蔵介であった。

五六三年には浅井長政が甲良三郷などを勝楽寺に安堵しているところから京極氏の尼子郷における支配権は消失していたことは確かである。

江北と江南の間に位置する甲良荘の近江尼子氏は一五五〇年頃まで生き延びていたとしても、どのような形であったにしろ六角氏・京極氏・浅井氏の三つ巴の権力闘争に巻き込まれたのは間違いない。そこで考えられる仮説のひとつは、近江尼子氏は二代氏宗以後、本家の京極氏に吸収されたのではないか。そうだとすれば、彼ら一族は織豊時代以後、江戸末期まで京極氏と運命と共にして無事に生きながらえたことになる。

大きな勢力同士が争った戦乱の時代に弱小武士団であった尼子一族がとりえたもうひとつの選択は、雲州尼子氏が支配する出雲か岡山(備前・備中・備後・美作)に移住することだったのではないか。鎌倉幕府の初めより佐々木氏一族は近江をはじめ隠岐、出雲、因幡、石見、伯耆の国の守護となり、現地には守護代を配置していた。佐々木氏の末裔が頼れるいくつもの支流がその方面にあったと考えて不思議ではない。

一四四七年応仁の乱が終わると六角氏が近江守護として近江を支配するようになったが、覇権を巡って北近江の京極氏や浅井氏との抗争は絶えることはなかった。このような状況のもとで、両陣営の中間に位置していた京極氏支流の近江尼子氏が応仁の乱から戦国時代にかけて戦火を逃れて、中国地方に移り住んで雲州尼子氏の家臣に組み入れられたのではないかと言われている。このようなことは一部事実であったようだが近江尼子氏一族が山陰・中国地方に移住したことを示す確かな史料はないらしい。

確かなことは、信長が一五七〇年に同盟を破棄した浅井・朝倉連合軍を姉川で打ち破ったのち、佐和山城に丹羽秀長を入城させたとき、北近江と南近江の狭間にある犬上郡は平定された。丹羽秀長のあと、羽柴秀吉、石田三成の所領となってその領主を次々に変えながら、関ヶ原の戦いの後は明治まで彦根藩に属した。

出雲尼子氏の興亡

尼子高久の次男持久は一三九五年出雲国守護京極高詮の守護代として出雲の月山富田城に入城し、雲州尼子氏の始祖となった。経久のとき京極氏の支配から完全に脱却し、一五〇八年頃には出雲を平定して、中国地方で毛利氏、大内氏と覇権を競うほどの戦国大名になった。

一方、富田城落城後、山中鹿助幸盛が雲州尼子氏支流の勝久を擁して一族の再興を企て、一五六九年に毛利氏が支配する富田城奪還を試みたが失敗した。その後体制を立て直して強力な毛利軍に再度挑戦したが、一五七八年に上月城で再興の夢は途絶えた。ついでながら、鹿助幸盛もまた佐々木氏の末裔のひとりであった。

このように、一五七〇年代には近江源氏の末流は西国と近江で領地を完全に失ったのである。

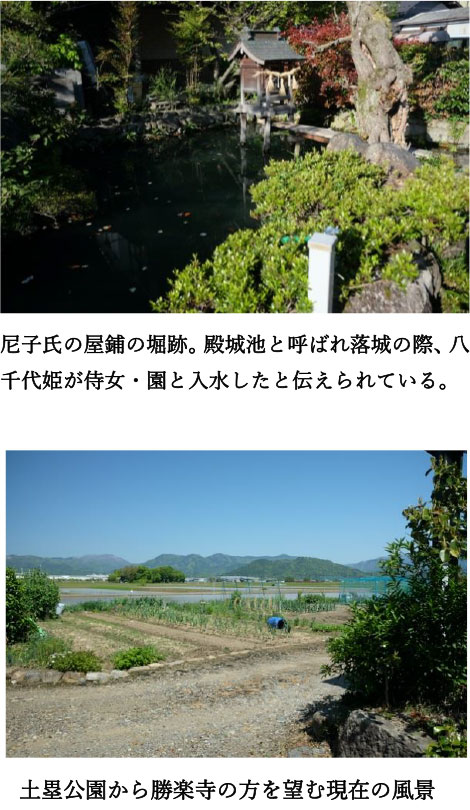

近江尼子氏の遺跡

応仁の乱の頃、京極氏と六角氏は東軍と西軍に分かれ、敵同士になって戦った。勝楽寺の山城からみて正面の位置にある尼子郷は、両勢力の分岐点に位置していたので、戦場になった。また両氏とも一族内で内紛が絶えず、相手側に寝返ることもあって、周辺の尼子氏のような弱小の領主たちはその時々の複雑な力関係のなかで生きる道を選ばねばならなかった。このような歴史の流れのなかで近江尼子氏は、どこかに散っていったのだろう。

一九八八年滋賀県教育委員会が土塁と堀跡を発見し、それが尼子氏宗の頃に落城した尼子城の跡の一部であると認定した。そして築城後六五〇余年経過した一九九六年に尼子集落の村づくり事業としてその一部が修復され、現在土塁公園となって保存されている。その近くにある住泉寺の一隅に尼子氏の墓石らしきものがあると田中政三氏は著書で書いているが、確認できなかった。

稀有の戦略家であり、教養人であり、その破天荒な立ち振る舞いと身なりで「バサラ風流ヲ尽シテ」と『太平記』で形容され、波乱万丈の生涯を終えた佐々木(京極)高氏(道誉)は次の句を残している。

ことし猶花を見するは命にて

古郷は月や主になりぬらん

人はむかしの秋にかわらず

佐々木六角氏の重臣伊庭氏の出であるといわれている連歌師・宗祗法師(一四二一―一五〇二)には次の三句がある。

はなにしてしりぬ世のはるかぜ

世の中よいづれが先といひいひ

世にふるもさらにしぐれのやどりかな

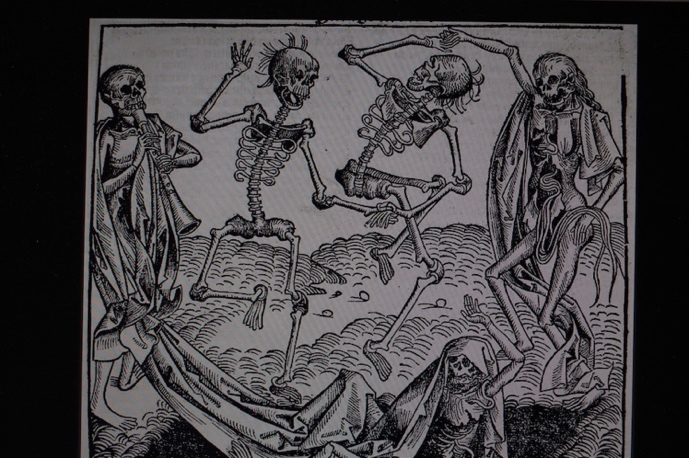

これらの句は、武士(もののふ)が激動の中世に生きることをどのように捉ええていたのか、その一端を教えてくれる。

武士は生き抜くために、二君に仕えたり、主君を次々に変えたり、親戚同士、兄弟同士が争い、子や姉妹を人質に差し出すこともしばしば。時に部下をも見捨てて敵に命乞いをする。それでいて、その時々に命をかけて戦い、大義に生きた。花、うき世、命の三重奏がその土地、その時、その人によって奏でられたのだ。その歌には過酷な現実から逃避することなく、ありのままの世と短い命を凛とした倫理性をもって受け止め、短い一生を生き抜く強い意志が秘められているように思う。それはよく言われる風流とは一味違った感受性が創り出したものだといえよう。

現在の平和な風景からは想像できない激しい生存競争が近江を舞台に繰り広げられた。だが耳を澄ませば歴史の記憶から落ちこぼれた死者たちの呻き声が聞こえるようだ。現下の世界情勢をみれば、その声に耳を傾けることはあながち無意味でもあるまい。

『万葉集』

『小倉百人一首』

『千載和歌集』

『新撰古今集』

『菟玖波集』

『新撰菟玖波集』

『信長公記』

「中世の石部 第一章第一節近江守護佐々木氏の成立」、『新修石部町史通史篇』湖南市デジタルアーカイブ、一九八九年

『近江源氏と沙沙貴神社』安土城考古学博物館、二〇〇二年

『図録 戦国大名尼子氏の興亡展図録』島根県立古代出雲歴史博物館、二〇一二年

『甲良町誌』甲良町史編纂委員会、一九八四年

『法養寺誌』甲良町法養寺誌編集委員会、二〇〇四年

山田徹・他『鎌倉幕府と室町幕府』光文社新書、二〇二二年

田中政三『近江源氏』 二巻 弘文堂、一九八〇年

徳永眞一郎『近江源氏の系譜』創元社、一九八一年

林屋辰三郎『佐々木道誉』平凡社、一九九五年

村井裕樹『戦国大名佐々木六角氏の基礎研究』思文閣、二〇一二年

寺田英視『婆娑羅大名佐々木道誉』文春新書、二〇一九年

下坂守「京極氏の系譜と事歴」、『室町幕府守護職家事典 上巻』所収、新物往来社、一九八八年

北村圭弘「南北朝期・室町期の近江における京極氏権力の形成」、『滋賀県文化財保護協会紀要31』所収、二〇一八年

太田浩司「京極家の流れと京極道誉」『甲良の賜』所収、甲良町教育委員会、二〇〇九年

妹尾豊三郎『尼子物語』ハーベスト出版、二〇〇三年

妹尾豊三郎『尼子氏関連武将事典』ハーベスト出版、二〇一七年

図1 N. プッサン「アルカディアの牧人たち」1637

図1 N. プッサン「アルカディアの牧人たち」1637

図2 M.ヴォルゲムート「死の舞踏」1493

図2 M.ヴォルゲムート「死の舞踏」1493

図3 P. ブリューゲル「死の勝利」(一部) 1562(?)

図3 P. ブリューゲル「死の勝利」(一部) 1562(?)

図4 S.ボッティチェリ「春」(部分)1482年(?)

図4 S.ボッティチェリ「春」(部分)1482年(?)