日本浪漫学会副会長代理 河内裕二

2021年2月10日

日本浪漫学会は、先人が大切にしてきた日本人の心を世界と後世に伝えてゆく活動を行っている。濱野成秋会長は和泉流宗家とは三十年に及ぶ親交を続けられており、この度神田明神で開催された和泉流宗家狂言会に私も同行した。古典芸能である狂言は約六百年の歴史を持つ。伝統を守り継承してゆくとはどういうことなのか。「オンライン万葉集」の活動の一環として公演を鑑賞した。以下はそのコメントである。

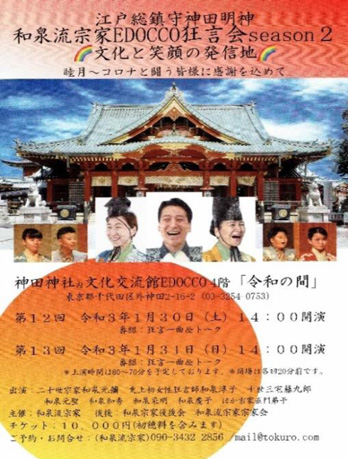

令和3年1月31日午後2時より、東京都千代田区外神田にある神田明神内の文化交流館EDOCCO 4階「令和の間」にて、和泉流宗家EDOCCO狂言会が行われた。昨年7月から始まったこの狂言会は今回が13回目となる。

天平2年(730)創建の神田明神は東京で最も歴史ある神社の一つで、江戸時代より江戸総鎮守として江戸の人々を守護してきた。公演当日も御社殿前には参拝者の長い列ができていた。

公演の副題には「睦月~コロナと闘う皆様に感謝を込めて」とあり、演目に新作狂言小舞「アマビエ」も加えられている。もともとは神事であった狂言をこの場所で行うことには、和泉流宗家の皆様や関係者の方々の、新型コロナウィルス感染症の一日も早い終息を願う強い思いが込められている。年明け早々に緊急事態宣言が再び発令された。社会に重苦しい空気が広がる中、狂言の「笑い」で人々の心を明るくしたいという厚情にも感動したが、何より和泉流宗家全員で力を合わせ万難を排して伝統を守り続ける姿に感銘を受けた。とくにご子息、ご息女がみな狂言の道を歩まれ、逞しくご成長されていることに心を打たれた。一切の妥協や迷いを感じさせない堂々とした謡や舞を披露された。芸は体で覚えるしかない。無形の芸術である狂言を受け継いでゆく覚悟と日々の努力は大変なものであろう。

舞台芸術は劇場という生きた空間がなくては成立しない。とくに狂言は最小限の演出により観る側が想像力を働かせて舞台を作り上げる。演者によって披露される「型」には六百年の歴史があり、観衆はその重みを厳粛に受け止める。張り詰めた空気が場を包む。その空気が笑いによって一瞬にして和らぐ。空気は「肌」で感じるもので、生の舞台でなければ味わうことはできない。現在は外出自粛やテレワークで直接人と会う機会が減り、人や場の発するエネルギーや空気を身体で感じることも少ない。たいへん貴重で心豊かな時間となった。

公演終了後は場所を移して和泉流宗家の皆様と濱野会長、河内で歓談。宗家会理事長の和泉節子氏から和泉流宗家の歴史を始めご自身の死生観や宗教観など様々なお話を伺った。いつも明るくお元気な節子氏だが、今年で嫁いで54年が経ったとのこと。多くの苦難を乗り越え、強い家族の絆を築いて和泉流宗家をここまでにされた。伝統の継承は如何に大変なことか。節子氏のお人柄に触れて温かい気持ちになった。

狂言のおはなし

十世三宅藤九郎氏による「狂言のおはなし」では、約六百年の伝統を持つ狂言の特徴や今回の演目の解説があった。その中で筆者はとくに松の木についての話が印象に残った。舞台の松は神様が現れる影向の松がモデルで、狂言はその松に向かって捧げられていた芸能であったので、現在でも狂言師は舞台上には神様がいらっしゃると思って演じているとのこと。これまで和泉流狂言を何度も拝見したがその演技には一度も小過どころかわずかな綻びすら感じたことがない。喜劇として滑稽な登場人物を演じながらも、常に緊張感が伴うのは、神事だった頃の精神が受け継がれているからであろう。狂言は神様とともに生きてきた日本人の心を観衆に伝えている。

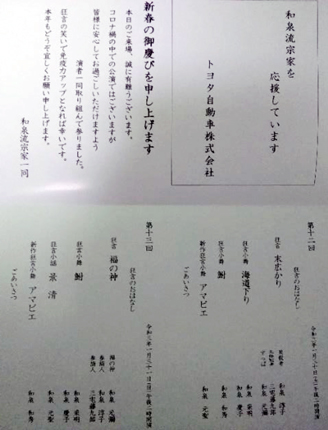

狂言 福の神

福の神を二十世宗家和泉元彌氏、参詣人を史上初女性狂言師和泉淳子、三宅藤九郎の両氏。舞台は出雲大社。

毎年暮れに出雲大社に参詣し、豆まきをして年を越す二人の男の前に福の神が現れる。富貴繁盛を祈願する参詣人に福の神は富貴になるには元手がいると言う。元手がないから来たのだと言い返す参詣人に福の神は元手とは金銀米銭のことではなく、五常の徳を守り、神を敬い、慈悲を持ち正直でいることだと諭す。話したらのどが渇いたと福の神。参詣人に神酒を催促し、日本大小の神祇と酒神である松の尾の大明神に神酒を捧げ、自らも飲む。富貴になりたければ、早起きし、慈悲を持ち、夫婦仲や人付き合いを良くせよ、さらに私のような福の神にたくさん神酒を捧げれば楽しくなることは間違いないと言って笑いながら福の神は帰ってゆく。

「笑う門には福来たる」と言うが、福の神は笑いながら現れ、笑いながら去ってゆく。役を演じた元彌氏の明るい笑い声が今も耳に残る。

左より十世三宅藤九郎、二十世宗家和泉元彌、史上初女性狂言師和泉淳子の各氏。

狂言小舞 鮒

和泉采明、和泉慶子の両氏による連舞で地謡を和泉元彌氏が務める。

狂言の所作の基本となるのが狂言小舞で、「鮒」では勧進聖の一行を乗せた舟の前に現れた琵琶湖の水神である鮒が舞う。

「狂言のおはなし」で三宅藤九郎氏が説明されたが、小舞は役柄を演じないので装束は着ず、今回は正月で特別な会ということで正装である紋付、裃を着用して舞を演じる。

美しい所作と躍動感。若い二人の息の合った連舞に鮒が飛び跳ねる光景が目に浮かんだ。

狂言小謡 景清

謡は和泉元聖、和泉元彌の両氏。

狂言の台詞の発声の基礎となるのが狂言小謡。「景清」は平家物語の一節で、坂東武者に崇敬された神田明神とのご縁に因んで選ばれた演目。

親子とはいえここまで一糸乱れぬものか。二人の息の合った謡は見事であった。

新作狂言小舞 アマビエ

和泉和秀氏が舞を和泉淳子氏が地謡を務める。

新型コロナウィルス感染症の終息と疫病退散を願って作られた小舞。

この小舞でアマビエが肥後国の海に出現したとされるのを知った。和秀氏の立派な体格を活かしたダイナミックな舞と力強い台詞にコロナも退散するはず。頼もしさを感じた。後で伺ったが、和秀氏はまだ12歳とのこと。驚いた。