西野先生ありがとう(中編)

Many Thanks, Mr. Nishino (Middle)

=先生が遺された激烈な戦時体験記=

With Old Notes of his Young Days’ Struggle

日本浪漫学会会長 濱野成秋

By Seishu Hamano, Japan Romanticism Academia

前回の説明

これは私たちの登美丘町立登美丘中学校(現堺市立)の恩師で今は亡き西野龍男先生が師範学校時代に体験された記録を元に、先生の浪漫あふれるお人柄と時代背景にどれほど影響されて育ったかを書いています。前回は、世界中の読者にご理解頂くために日本という東洋のサムライ国が260年の鎖国を解いて世界の国々へ門戸を開き近代的工業国として自立したが、70年後、図らずも太平洋戦争に突入するに至った経緯を述べました。日本がヨーロッパ強国の植民地にならぬようにと、先人が努力したけれども、戦争に結びついたことは残念の極みです。、今回はそんな歴史の激流の中で西野先生がいかに苦労されたか、それを前回に増して披歴します。英語の記述も添えますので、どうぞ世界中のみなさん、未来永劫、平和を続けるためにも、日本の前例を知って頂き、これから何がベストか、一緒に考えてまいりましょう。

This is the second part of the essay on our teacher Mr. Nishino’s personal history. Kindly read the former part and take the following description into your consideration. Mr. Nishino, Japanese language teacher of Tomioka Middle School, had an astounding stressful everyday life while in the WW2 when he was still a college boy. I believe it also necessary to depict the background history of our country since Meiji Restoration, opening all the ports to the world, but, after seventy years afterwards, though keeping independency as an industrially strong nation, very sorrowful and regretful to say, our old generation’s great effort to avoid westerners’ colonization, forcibly and reluctantly, lead the big war in the Pacific Ocean.

In this section, under such global condition, I will write about late Mr. Nishino’s young days suffering much more than before, and all the readers, please try to think what is the best step we should take for the world-wide eternal peace.

4. 師範学校と戦前の日本国

西野先生が入学されたカレッジは中等教育を専門とする学芸大学で、戦前の日本では学校の先生になるには、それなりの訓育のできる、立派な人学者であることが求められました。現在のように、単に子供が好きだとか、部活動の指導のために行く学校ではなく、人生いかに生きるべきか、その方向付けが青年時代からしっかりしているからこそ、後進の指導に自信が持てる、そんな人生哲学の達人たちの集まりが師範学校だった。そんなにしっかりした師範学校でも、日本国中を襲った愛国主義こそが祖国を救うという意識にはかないません。

日本人の気風は日清・日露の大戦に勝利して意気揚々たる国家主義に左右され、どの国にも頼らない独立独歩の姿勢が支配的でした。それが1930年代から満州事変、上海事変、日中戦争と、日本は戦争に次ぐ戦争へと向かったのです。参加した多くの将兵は農村出身で彼らは欧米列強の脅威から祖国を救うには命を捧げて当然と考えていました。

成り行きとして師範学校より士官学校をめざす若者も多くいました。しかもアメリカが太平洋艦隊の母港をサン・ディエゴからハワイに移したことにより、いよいよ日本を攻撃する日は間近しの感がありました。外相の松岡洋右や近衛文麿総理は中国戦線が膠着状態なのを身近に感じていたので、アメリカが参戦すれば日本は中国軍とアメリカ軍の挟み撃ちに遭うと考えたわけです。外交面では日本人の生真面目さが時に判断を誤らせました。現代のように、カードゲーム感覚で外交交渉を行い、それをもって切り抜ける便法を採らなかったのは、いかにも日本人らしいと言えます。

攻められる前に攻める。この兵法は日本ではサムライ時代からの常套手段。日本海軍はそれを採用して真珠湾停泊中のアメリカ艦隊に奇襲攻撃をかけた。これも戦国時代の常套手段ですが、米軍から見れば卑怯なだまし討ちになります。日本はアメリカが海軍の主力艦隊の大半を失って戦意を喪失し、民主国家であるから全面戦争に向かわず講和に向かうと予測していた。日本側は備蓄量では勝てないことを熟知していたので、短期決戦しかなかった。ところが、アメリカ側は国内がドイツ系とイギリス系で分裂直前だったのが、真珠湾急襲のおかげで国内世論の統一が果たせ、総力戦で備蓄量では10分の1以下の日本を叩きのめす作戦に出た。これは日本側にとって大きな誤算であった。結果的に日本は国防圏確保のため、オーストラリア近くまで陣形を拡大する戦法しかなく、たちまち補給作戦に窮して翌年には敗色が濃くなり3年後の1944年、国は兵役義務免除の若年層や学生にも兵役志願を強要し、中高生や大学生たちにも、学内で勉学するより兵役や兵器製造に向かえと通達を出すこととなった。師範学校も例外ではなく、その中に西野先生もいらしたのです。

4. Teachers’ College and Prewar Militarism

All the applicants to teachers’ college had some strong emotion to educate youth with absolute belief that they should keep fixed notion to bring up the young generation to be a respectable person. It was a philosophy of those young applicants, unlike today’s, who become a teacher only because of his or her preference, but even with so strong will power they could not keep their philosophy because of nation-wide military patriotism.

Both Shino-Japan war and Russo-Japan war brought us sense of victory and with such mood, Japan’s militarism insisting on its independency broke out successive wars in Manchuria, Shanghai, and China lasting for 15 years in the 1930s and 40’s. Those soldiers and officers sent various spots were mostly from rural area and they were convinced that they could spontaneously devote their lives only for the purpose of upholding Japan’s national polity.

Quite a few young men wanted to be a student of military high level school rather than teachers’ college. American government moved main port of Pacific Warship Troops from San Diego to Hawaii. Japanese politician like Premier Konoe and Yosuke Matsuoka, Minister of Foreign Affairs, knowing very well Chino-Japan war stalemate, must have been afraid of being caught between two fires. Japanese people in those days were too strict in character to treat it with smart political negotiations like card game rather than outbreak of the big war.

Attack fast before being attacked. This Japan’s traditional Samurai theory moved Japanese fleet to attack Pearl Harbor and damaged American fleet so much. And so many sailors were killed in the ships. After attacking Pearl Harbor Japanese government secretly expected the US government, under the democratic liberalism, expected to make negotiation to halt the war, but it was a great mistake. Because of this attack, American government successfully formed domestic opinion, and as the result, the war area was enlarged as far as Australia. Three years afterwards, in 1944, exhaustion of Japan’s stock-pile and human resources demanded college students and younger generation to join army. Domestically such a phenomenon accelerated students in teachers’ college to obey governmental demand viz. going to the weapon factory rather than studying at campus.

5. 西野先生の学徒動員の記録によると

手記によると、西野先生は以下の場所で働かせられた。

[動員場所]

名古屋市緑区鳴海町伝治小町 住友金属(株)鳴海工場

海軍省管理。零戦のエンジン部品製造

大阪第一師範学校 予科3年生70余名

[出発]

1944年9月11日(月) 午前8時10分天王寺発東京行き特別列車で出発。14時30分大高駅着。

[宿舎]

鳴海の住友南寮。10月5日から南区笠寺寮に転居。

[工場での仕事]

反射炉に1300度に溶けたジュラルミンを運ぶ。

鋳込み:戦闘のエンジン1個に12個のヘッド必要

1日50個、4機分の製品を造る。1300度のジュラルミンを20㎏を不安定な上部に持ち上げ、笏で掬って鋳型に流し込む作業。

体力が必要でこぼすと火傷。食事が足りないから空腹。手許がくるって火傷すること度々ある。

[解説]

戦争末期、連合軍の空爆は頻繁で主として軍需工場を狙い撃ちに焼夷弾を落とし機銃掃射した。生徒たちは軍人たちに見張られていたから、空腹で疲労の極致でも、身の危険も顧みず働くことを強制され、空襲中でも退避することを許されず重労働を続行せねばならなかった。戦地では同胞が決死の覚悟で戦闘中であり、友軍の戦闘機の到着を今や遅しと待っているのだぞ、と憲兵たちが叫ぶから、義務感から避難は出来なかった。

[西野先生の手記つづき]

当時は食糧難がひどかった。16歳から17歳の成長期に食糧の少なさと粗末さは今では考えられないほどで、全員が栄養失調でやせ細って顔だけが膨れていた。ご飯はお米がちょびっとだけで、海藻や豆が混ざっていた。おかずはイナゴだった。夜勤のとき、昼間、同僚と工場周辺の農家をまわって芋の買い出しをして歩いたところ、「護国」というサツマイモを分けて貰えたら大成功だった。ある日、親切なお婆さんが同情して「菱餅」を食べさせてくれた。涙が出て仕方がなかった。僕と同室の親友喜多勘助君とよく一緒に歩いたが、あのときの栄養状態が祟ったらしく、喜多君は戦争が終わって間もなく、ようやく就職もできたのに、亡くなられた。その知らせをうけてつたう涙をこらえられず、今でも思い出すと涙があふれる。

5.Mr. Nishino’s Record of Student Mobilization

According to the notes of Nishino’s, the records are as follows:

☆Place of mobilization:

Denji-komachi, Narumi-cho, Midori-kui, Nagoya-city

Sumitomo-kinzoku Narumi- factory.

Operated by the Ministry of Navy, making Zero-fighter’s engine parts. Approx. 70 students from Osaka-teachers’ college.

☆Departure:

September 9, 1944. At 8:10 Tennoji Station, special train bound for Tokyo, arriving at 14:30 at Otaka sta.

☆Lodging: Sumitomo South Wing Dorm.

☆Works in the factory:

Carrying melted duralmin metal to the air furnace to cast 14 cylinder heads. 50 pieces a day. Mr. Nishino, well built and powerful, climbed up to the high position and poured heated metal into the mold with a dipper. Though strong, hungry having no food, he was frequently injured and went to hospital.

☆Comments

American air raids repeatedly attacked Japan’s big cities, especially weapon factories. Fire bombs and machine gun bullets from the air attacked civilians on the ground almost everyday. Labor oversee-ers were MPs and they would not allow young workers to rush out into the shelter.They shouted incessantly, ”Even now in the Southern Pacific battles, many of our comrades are waiting for zero fighter coming to support them!” Many of the working students, therefore, could not stop working at all. Their strong sense of guilty and obligation kept them stay in the factory, and young boys and girls were burned there.

From Mr. Nishino’s Note:

Food shortage in those days was terrible. We were in the late teens, and nobody in the affluent society can imagine how miserable we were. Food scarcity attacked us in the 16 or 17 years of age, and our body were all thin with malnutrition, only faces were swolen up. In the rice bowl rice was only a little, and much sea weed and beans. Locust is in the side dish, we had to look for something to eat in the daytime when night duty. We were very lucky if we got Gokoku, a sweet potato, named Nation Protectionl. One day, a kind old woman gave us hishimochi or a water caltrop ball we ate it with tears thanking her for her favor. Mr. kansuke Kita, my best friend, and I often walked for food.

One day after the war, I heard a news from his family that Kansuke passed away after he got good job. I cannot help shedding tears everytime I remember his death, even now.

6.終戦半年前、サイパンが陥落したころ

西野先生の手記によりますと、昭和19年12月13日、米軍の空襲が本格的にはじまった。B29が80機も来た。名古屋は陸海軍航空機生産の6割を占めていたから、これ以後56回も空襲に晒された。たまに日本軍機が上がってきてB29に体当たりする。両方ともバラバラになって堕ちていく。それを見て、さすが日本人だ、サムライ魂だと涙を流して拍手している者もいたが、たいていの人たちは手を合わせて泣いていた。

アメリカに帰れば、落ちていく子も家族と会えたはずよ。戦死だと知らされたら家族も泣くやろ、かわいそうに、敵も味方もあれへんがな、もう嫌や、戦争はいやや。西野先生はそんな思いがこみ上げて胸が詰まったという。ラジオのニュースでは日本軍の勝利ばかり報じられていたが、目の前の現実は真逆で、本土がこんなに空襲されているのに、外地で勝っているなんて、おかしいやないか。本間は負けてんのとちゃうか? とみんな思うたが、口にしたらひどい目にあわされる。事務所に呼び出されて体中アザだらけされて帰ってきた子がいた。

しかし考えてみると、サイパンが陥ちた日が7月6日。9月27日にはグアム島とテニアン島が陥落した。その激戦の様子や悲惨さはまったく知らされないが、これらの島々には日本軍の守備隊が大勢いたしサトウキビ畑で働く人たちも沢山住んでいた。みんな死にはったんやろか?

ひそひそ話してたら、憲兵に叱られたが、南方の島々が取られた後は毎日空襲だらけ。もともと日本の飛行場やったところから、飛んで来はんねんよ。あの島々を奪われたら本土は火の海にされると海軍さんが始まる前から『主婦の友』で言うてはったけど、その通りになったがな、と話が出る。日米戦こそが大きな過ちだったので。我々はその中での重労働だった。

[解説]

筆者(濱野)は戦後40年後の1985年に、サイパン、グアム、テニアンの島々の戦跡を踏査したことがあるが、海岸線にはいまだ赤さびたバケツ、蓄電池、戦車の残骸、座礁した輸送船ら散乱。だが観光地化した海岸線は激戦地域だったにもかかわらず綺麗に整備され、そのコントラストが際立っていた。

戦中から住んでいた古老がいう。上陸作戦の直前までサイパンには日本人町は繁盛していた。ガラパンやチャランカノアという日本人街が結構大きく、風呂屋もあれば雑貨屋、食堂、飲み屋、散髪屋、女郎屋もあった。アメリカ軍の突入は艦砲射撃の直後で、たちまち市街戦となり、守備隊勤務の17歳、18歳の少年兵が身を挺して逃げ遅れた老若男女を庇って機関銃を放つ。だが多勢に無勢。次々と敵弾に斃れる。と、ある年増女郎がその機関銃を拾い上げ、「ようも坊やたちをやってくれたわね!」と米兵に向けて撃ちまくり、相手から弾を浴びて血だらけで死んだという話も聞かされた。

学校の教科書には、サイパン陥落7月6日としか書かいてない。受験生は丸暗記で苦労するだけだが、どうかおぼえてやってください。サイパンにはチャランカやガラパンの街があり、平和で落ち着いた住み心地良い日本人町だったのに、消えてしまった、沢山の個人史と共に。松尾芭蕉が「夏草や兵どもの夢のあと」と詠んでいるが、芭蕉や歴史家がいなければ、戦争で人間の営みなど消え失せる。

親が子を両手に走る、老人もはぐれた幼児も、赤ちゃんおぶって、灼熱の炎天下を走る…飛び交う流れ弾、炸裂する艦砲射撃、上空からP51の機銃掃射…ここの窪みで折り重なって…

その、ココナツの木陰の窪みは、現在、サーファーたちの憩いのコーヒーパブになっていた…。

6.Half an Year Before War-end when Saipan…

On December 13, 1944, air raid by US air force began in earnest over the city of Nagoya area. 80 B-29 flew over here. Nagoya was the center of producing army airplane the percentage of which was more than 60, therefore US air force sent B29 here 56 times in all. Some Japanese air-fighters climbed up to attack them, and from high up in the sky, they turned as Kamikaze attack and bumping B-29 crushed it falling down together. Great applaud with big hands was heard yelling his brave deed, “This is real SAMURAI!.” But majority of those looking up in the sky, shedding tears, joined their hands in prayer, watching them falling down, thinking the families of those American boys, too, when receiving tragic news, their parents will also cry shedding tears just like the Japanese. No enemy, no war, we both have to hate wars.

Radio station gave us every day only victory news, but it was very strange to Mr. Nishino wondering, if so, why so many air raids again and again came to Nagoya every day and night. Someone said we’ve got fake news, and was called by the office, and returned with his face hardly beaten.

Mr. Nishino took note vis. Saipan fell on July 7th, Guam and Tinian September 27th, with no reports in detail. He could not imagine what happened there, but he knew there lived so many soldiers and dwellers, sugarcane plantation workers. But no Japanese people knew what happened there until after the war was over.

American bombers could use old Japanese take-off runway, and easily attack Nagoya people. Before war began, Japanese navy servicemen prospected so on the symposium in the women’s magazine Shufu-no-tomo or Friend of Housewife, their story became a real story. US-Japan war itself was a big mistake, under which Mr. Nishino’s painstaking dangerous labor continued everyday.

comment

40 years after the war, in 1985, I went to Saipan, Guam, and Tinian to inspect the battlefield. On some seashore there scattered still lots of rotten buckets, buttery, ruined tank wrecked transport ships, but in other seashore, despite of the big battle, surface was neatly arranged. The contrast was in striking difference.

An old man who lived there before the war said in the town, such as Garapan and Charankanoa, there used to live many Japanese. Public bathhouses, restaurants, bars, barber and even parlor. Just after the naval gunfire, US marine corps attacked them and very young Japanese soldiers fought defending Japanese ordinary people shooting machine guns and in the end they were all shot down. And then, the old man said, a middle-aged Japanese prostitute picked up the gun, shouting, “You killed lots of my baby boys!” and kept shooting. But showered with lots of bullets, she at last fell down in blood and died with boys.

Textbooks in the High School say that Saipan fell on July the 6th. Applicants only hoping to enter college have to remember the date, which is only a nuisance, but please keep in remembrance that there used to be two nice Japanese towns, Charanca and Garapan, very comfortable, and that there used to exist many individual life history, and please bear in your mind how stupid it is to make war and break such town killing all the dwellers there.

Basho, Japanese famous HAIKU poet composed, “Summer weeds, Now a dream site of SAMURAI battle” Without Basho, without historian, all the human life is gone.

Fathers and mothers pulling hands of their children ran and ran under the glaring sunshine on the heated road, bullets flew, gunfire bombs exploded, and from the sky P51 air fighter shot bullets and family were all in this hollow…The hollow, the place where twenty dads, mamas, grandpa, grandma, children and babies were lying, is now a coffee shop bar under the shade of coconut tree.

図1 N. プッサン「アルカディアの牧人たち」1637

図1 N. プッサン「アルカディアの牧人たち」1637

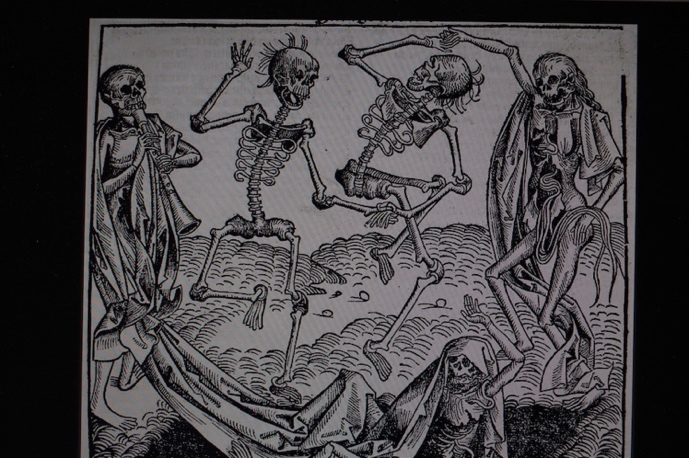

図2 M.ヴォルゲムート「死の舞踏」1493

図2 M.ヴォルゲムート「死の舞踏」1493

図3 P. ブリューゲル「死の勝利」(一部) 1562(?)

図3 P. ブリューゲル「死の勝利」(一部) 1562(?)

図4 S.ボッティチェリ「春」(部分)1482年(?)

図4 S.ボッティチェリ「春」(部分)1482年(?)