福田京一

2020年7月18日現在、世界の新型コロナ・ウイルスの感染患者数が約1400万人に、死者は60万人に達したとニュースが伝えている。感染が収まっているように見える地域では、第2波、第3波が必ず来るだろうと感染症の専門家は警告している。中国で最初に感染が報告されてからわずか半年間で感染がこれだけの規模で世界中に蔓延したことはまさにペスト以来の「歴史的事件」と言って良い。この事件によって生まれた様々な分野における新しい現象について、各界の識者はすでに様々な意見をメディアに発表している。気の早い人のなかには「ポスト・コロナ」の世界とか生き方とか言っている。なかには傾聴に値する説もないではないが、まだ終息してもいないのに「ポスト」とはこれ如何に、と考えてしまう。そこで、少し立ち止まってコロナ現象を本質的な枠組み、つまり病気を生と死の問題のなかに据えて考えてみたい。そのために、ペストが大流行した16世紀から17世紀のイギリスの文学に表象された死と生のあり方を出発点として、パンデミックの時代に生きる私たちの生のあり方について考えてみたい。

1.ペスト流行の惨状とエリザベス朝の詩人

病気の原因が科学的に究明され始める近代まで、古代から中世まで疫病(plague)は共同体を襲う災害であり悪であり天罰であるとみなされてきた。では、有効な対処法がなかった時代に疫病がもたらす死の影に人が捕らえられたとき、人はどのように行動したのか。どのように考えたのか。何百年も人類を苦しめてきたペストの流行を巡って詩人たちが残している作品は、私たちに大事なことを教えてくれる。

古代ローマの詩人ホラチウスの有名な一行「今は飲む時だ、今は気ままに踊る時だ」が表している「今を生きろ!」(carpe diem)のモットーは「我(死神)アルカディアにもあり」(図1)、つまり「死を想え」(memento mori)と意味の上で表裏をなしている。ペストの代わりに結核だろうと心臓病だろうと、エイズだろうと、コロナ・ウイルス感染症だろうと、有効な治療法が見つからない限り同じ。時代によって不治の病は異なるが、病気が生の意義を考えさせる死の暗喩であると理解すれば、それは生の問題と切り離すことはできない。ここに死と生の基本的な関係がある。

中世のヨーロッパは、死の恐怖を前にした生の儚さをキリスト教教義のなかに取り込んで、絶対的な存在への信仰を組織化して盤石な社会を作った。その礎石を崩した原因のひとつが後期中世の14世紀から断続的に流行した黒死病(ペスト)と名付けられた疫病である。推計7000万人が14世紀の第1次ペスト大流行によって死亡したと言われている(村上、132)。もともと中央アジアで発生したペスト菌が、ヨーロッパとの交易や交通の発達と侵略などによってヨロッパ全土に広がったという。

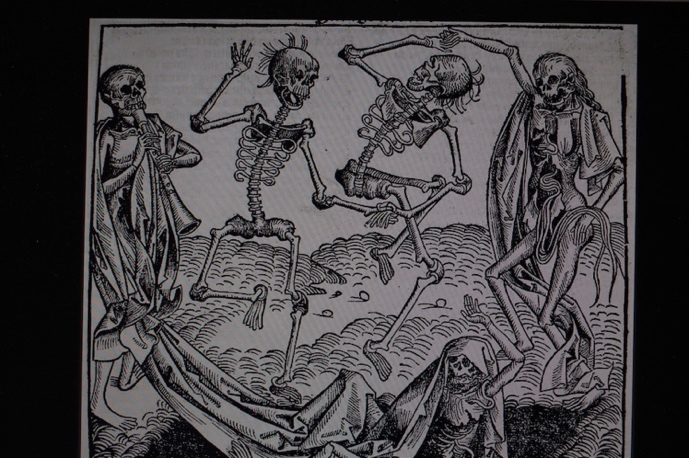

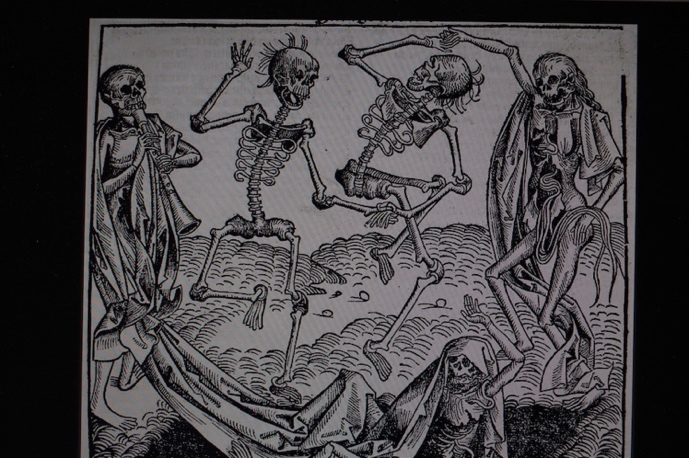

ホイジンガは『中世の秋』のなかで、人びとの心に死の思想が重くのしかかり、「死を想え」の叫びが、生のあらゆる局面に絶えず響きわっていたと述べている。それは、三つのメロディーとなって後期中世に流れていた。その一つは、昔の栄華は今いずこ、という嘆き、二つ目は、この世の美しいものが腐れ崩れるのを見て震える恐怖、三つ目は、知らぬ間に死に連れ去られていく運命にある自分への恐怖である。このうち一番目の嘆きは、後の二つに比べて軽い悲哀の感情でしかない。それに比べると、死後に美人の肉体が腐乱し、悪臭を放つ様は単に美の儚さを思い起こさせるだけではなく、美そのもの存在を疑わせた。また、木版画や絵画や劇で繰り返し表現された「死の舞踏」(danse macabre 図2)のイメージは、死の具象化を通して見るものに彼もその犠牲になることから逃れられないという戦慄を与えた。このような死のイメージから後期中世における人々の思想は、ホイジンガによれば、二つの極端な方向に別れた。一方は、権力、名声、享楽、美は儚いものであるという嘆きであり、他方は、彼岸における魂の救済を信じて、至福の喜びにあづかることであった。そして、その間にある考えや感情は無視され、「生きた心の動きが石と化している。」

図1 N. プッサン「アルカディアの牧人たち」1637

図2 M.ヴォルゲムート「死の舞踏」1493

では、その後、つまりルネッサンス期に、石と化した心はどのように生き返ったのか。死のテーマを中心にして考えてみよう。黒死病(図3)は、イギリスに限って言えば、1360-63年、1471年、1479-80年、1603-11年、1665-66年に大流行した。厳密な記録がないために、これも推計にしか過ぎないが死者数は約15万人から18万人ほどだと言われている(ウキペディア「ペスト」のリストに依る)。また当時の記録によれば、1570年から1670年までに66万人が死亡したと推計しているものもある。ただし、大流行した時期以外にもペストは頻繁に発生したのである。たとえば1592年から1594年の間もイギリスの各地ではペストが蔓延し、ロンドンでは15,000人が亡くなったという。まさに日常生活は黒死病と隣り合わせであった。当然のことながら、当時の詩人は愛を死と結びつけて作詩した。

エリザベス朝を代表する詩人エドモンド・スペンサーは『神仙女王』( 1590-96)で、足早に過ぎゆく時の残酷な仕打ちに対して恋人たちに、たとえ無常な人生であっても愛に生きるようにと次のように歌っている。

So passeth, in the passing of a day,

Of motall life the leafe, the bud, the flower;

Ne more doth florish after first decay,

That earst was sought to deck both bed and bowre

Of many a lady, and many a paramowre!

Gather therefore the rose, whilst yet is prime,

For soon comes age, that will her pride deflower;

Gather the rose of Love, whilst yet is time,

Whilst loving thou mayst loved be with equal crime.

Book 2, canto 12, sanza 75.

一日が過ぎていくうちに 過ぎていくのです

人の命の葉も 蕾も 花も

一度枯れれば咲くこともない

かつては求められてベッドと寝室を飾ったのに

多くの婦人の、そして多くの愛人の

だから 薔薇を摘みとりなさい 盛りのうちに

すぐに花の誇りを奪いとる老年がやってくるのだから

愛の薔薇を摘みとりなさい まだ時があるうちに

お前が愛するとき 同じ罪で愛されるのだ

神の愛(アガペ)でない人間の愛(エロス)は、愛することも愛されることも所詮は人の世の罪にしか過ぎないとスペンサーは認めている。しかし、それでも愛の喜びに生きることを咎めているわけではない。ルネッサンスの理想は、美と愛と徳の三美神(図4)が手に手をとっている調和的な世界にあった。この世界観、理想化されたアルカディアにも死の影が潜んでいたのである。そして死が災害、戦争、疫病など様々な姿をして人々の目の前に現れると、調和の世界は揺らいだのである。愛は消え去る美に対して、また喜びを抑える徳(貞節)に対してより強く自己を主張し始めたのだ。

図3 P. ブリューゲル「死の勝利」(一部) 1562(?)

図4 S.ボッティチェリ「春」(部分)1482年(?)

当代を代表するもう一人の詩人フィリップ・シドニーは17歳になった1572年、ペストの発生により閉鎖されたオックスフォード大学を後にした。そして一時ケンブリッジに移ったとき、そこでスペンサーと知り合ったらしい。1580年代に自伝的な『アストロフィルとステラ』を書いた。そこで、アストロフィルは人妻ステラへのプラトニックな愛を語る宮廷愛の伝統を踏まえながら、精神的な愛と徳と美を讃えたが、その一方で自分のなかに抑えがたいエロチックな欲望を認めた。

So while thy beauty draws thy heart to love,

As fast thy virtue bends that love to good:

But “Ah,” Desire still cries, “Give me some food!” (Sonnet 71)

だから 貴女の美しさが心を愛へと引き寄せるとき

すぐさま貴女の徳がその愛を善行に向かわせる

だが、嗚呼 それでも欲望は叫ぶ 「もっと食べものをくれ」と

かつてジョバンニ・ボッカチオは、猛威をふるうペスト禍を避けてフィレンチェの郊外の別荘で男女10人が語った艶笑譚中心の物語集『デカメロン』(1353)を書いた。そこで語り手たちは笑いと悲哀の混じった性的な欲望を直截に語ることによって、かた時も忘れられない死の恐怖に対して生の喜びを語り合った。いわば死神が見守るなかで、人はそうあって欲しい人生のありようを本音で表現したと言ってもよい。同様に、エリザベス朝時代の詩人や劇作家もまた、宗教が教える愛と徳と美についての建前を繰り返すのではなく、死と隣り合わせの生命を直視して表現に工夫を加えて新しい作品を作り出した。良家に生まれ、教養と才能に恵まれ、穏健な宗教観をもち、宮廷でも地位を得たシドニーが欲望に「もっと食べものをくれ」と叫ばせた。それは彼自身の個人の声というより、時代の声と言わずして理解できないだろう。

1592年には、トーマス・ナッシュは風刺パンフレット『ピアス・ペニレス』を出版し、クリトファー・マーローは悲劇『フォースタス博士』を、シェイクスピアは喜劇『間違いつづき』を上演した。同年の後半、ロンドンの劇場は閉鎖されたが、その時までに上演されたナッシュの寓話的喜劇『夏の遺言と遺言書』のなかで、のちに「ペストの時の連禱」(1600)として出版された次の詩が唄われている。

Beauty is but a flower

Which wrinkles will devour ;

Brightness falls from the air,

Queens have died young and faire,

Dust hath closed Helen’s eye,

I am sick, I must die.

Lord, have mercy on us!

美は一輪の花

やがて皺が食い尽くすだろう

明るさは大気から消えて

女王たちも若く美しいまま死に

塵がヘレナの瞳も閉ざした

わたしは患い 死なねばならぬ

主よ われらを憐み給え

ルネッサンス期のヨーロッパで流行した田園詩をもとに、自然と人生の儚さを神の救済への願いと結びつけた詩であるが、ロンドンのペスト禍を思うとき、その願いは切実であった。カトリック教、ピューリタニズム、無神論の間の緊張が政治と絡んで、波乱含みの状況にあったエリザベス朝時代において、ナッシュは女王の権威と社会的秩序と英国教会を擁護する側に立っていた。しかし、女王の美しさも命も長くは続かず、塵は塵にかえるという聖書の教えに変わりはなかった。1568年以降ロンドンではペスト患者の家は戸口に「主よ われらを憐み給え」と書かれた張り紙が貼られて閉された。こういう点で、七つの大罪が神の怒りを招きペストが持たされたのだという当時広く受け入れられた考えを彼も持っていた。

2.3人の劇作家とペスト

1592年に『フォースタス博士の悲劇』を上演したマーローは、無神論者ではないかと嫌疑をかけられて、一時当局に逮捕されたこともある進歩的思想の持ち主であった。劇のはじめフォースタスは自問する。「お前の医療のおかげで多くの町はペストを免れ、何千もの命を落とす病を治めたではないか・・・それでも俺はただのフォースタス、ただの人間にしかすぎない。お前は人間に永遠の命を与えたか。また、死んだものを生き返らせたか。もしそうならこの仕事も尊敬されるだろうが。医学よさらば。」彼は学問に行き詰まり、奇蹟で病人を治すという教会も信じられず、悪魔から魔術を学ぶ。24年間メフィストフィリスを従えて、思いのままに人生を送る権利と交換に魂を差し出す契約を結んだ。

彼は魔術によって七つの罪の世界へ案内され、そこで快楽や権力や偽りの信仰を体験する。そして、やがて己の選択が間違っていたことを悟る。しかし、救いを求めるには遅すぎて、約束の24年が過ぎる。もともと魂のない動物なら、死ねば土に帰るだけだが、「だが、俺の魂は地獄でペストにかかって生きながえねばならぬ。俺を産んだ親に呪いあれ。いや、フォースタスよ、己を呪え、天国の喜びを奪った悪魔を呪え」と言いながら、地獄に落ちる。最後にコーラスが「天の力が許す以上のことを行った」から、と歌う。

1603年のペスト大流行に先立つ15年間、すでに経済不況、凶作、スぺインとの戦争、増税に苦しでいたロンドンのスラム街の貧しい人びとに、信仰心が欠けているので罹患したのだと責める聖職者たちに義憤を覚えたマーローが、この劇を作った。この劇は、ルネッサンスの人文主義思想にある人間中心の世界観の理想と限界をよく表している。形骸化したキリスト教会を批判しながら、惨憺たる生の現状を前に無力な医学にも絶望する。近代は、フォースタスが捨てた学問、つまり科学あるいは合理的思考によって、徐々に神の領域に立ち入って、現世における人間の幸福を追求していく歴史である。ルネッサンスの異端児マーローは信仰と学問の間でさ迷う近代の端緒に位置していたと言える。

シェイクスピアの生涯もいつもペストの脅威に晒されていた。1564年彼が生まれたストラットフォードで200人以上がなくなっている。彼が洗礼を受けた日の教会の記録に「ペストここで始まる」(hic incepit pestis)とある。ロンドンの彼の劇場グローブ座も何度かペストの感染拡大を恐れて閉鎖された。上演できない期間彼は作詩に没頭したらしい。1592年から1594年までイギリスの各地でペストが流行った。シェイクスピのみならず当時の詩人や劇作家たちシドニー、ナッシュ、マーローはロンドンでペスト感染の拡大を防ぐために患者の家は閉ざされ、その中に彼らが閉じ込められた光景を目の当たりにしたのである。

『ロミオとジュリエット』(1595)は二人の恋人の悲劇で終わるが、その直接の原因はペストであった。僧ローレンスは若い恋人を一緒にするために計画をめぐらし、その仔細を説明した手紙をマンチュアにいるロミオに届けるために使者僧ジョンを送った。しかし僧ジョンが道連れに選んだ僧がちょうど病人を見舞に行ったところだった。運悪くそこで検疫官に見咎められ「われわれ二人を、恐ろしい伝染病患者の出た家に居合わせたという疑いで、戸口は封印するし、一切外出を禁止してしまったのです。そんなわけで、肝心のマンチュア行きが、すっかり遅れてしまったのです。」(中野好夫訳、5幕2場)その結果、一時的に眠っているジュリエットが本当に死んでしまったと思い込んだロミオは、悲嘆にくれ自害する場面へと劇は一直線に進む。

ペスト禍への言及が彼の作品に多くないのは、観客にわざわざ凄惨な生活状況を思い起こさせるのではなく、儚い人生の一瞬を楽しませるのが観劇の目的であったからだろう。言及するにしても軽く触れる程度で済ますのは、死を無視したからではない。むしろ感染による死の恐怖が、生の喜びを強調する方に反転したと考えるべきだろう。それはボッカチオが『デカメロン』を黒死病の蔓延するフィレンツェで書いた事情と同じだろう。

例えば『恋の骨折り損』(c1596)の冒頭で、ナヴァール王は儚い人生と長続きしない美を嘆くのではなく、また人の情念と世俗の欲望に誘惑されることなく、すべてを刈り取る「時」の鎌に対抗するために宮廷を不滅の学芸を極めるアカデミーにする理想を語る。そのために、王は三人の貴族とともに学問に打ち込むために、3年間は女性と接触しないと誓いを立てた。しかし、美しいフランス王女と三人の貴婦人に会うなり恋をし、あの誓いは破られる。その際、貴族のひとりビローンは彼が恋焦がれるロザラインに恋の病をペストに喩えて、誓約を破ったことを弁明する。彼は自分と同様に「あの三人の身の上に“主よ憐み給え”と書いてくれ。彼らは感染し、彼らの心は病に取り憑かれている。ペストに罹っているのだ。あなたたちの目からうつされたのだ。彼らは罰を受けているが、あなたたちも感染してないわけではないぞ。主の徴[ペスト感染]がお前たちの身の上にも見えるじゃないか」(5幕2場)。確かに、美しい女性に見つめられて、恋の病に青ざめ喘いでいる男たちを熱病の患者に喩え、また男に恋煩いさせた女性を感染元と喩える言い回しは特に珍しいわけではない。しかし、おぞましいペストがロンドンの人々を震え上がらせている真只中にあっても、シェイクスピアにとって、恋の苦悩はペストの苦しみと本質的に同じ性質のものであった。

学問も宗教もペストだけでなく恋の病も治せないとなれば、学問を神聖化することも、自然の情に背いて禁欲的に生きることも、欲望のままに生きることと同じ程度に「罪」である。芸術の意義を認めないプラトンのアカデミーを模範とする国を作ろうとしたナヴァール国王の夢が、彼自身の心に生まれた恋愛感情によって脆くも崩れ去るという皮肉は当然シェイクスピアの、そして時代のものであった。その恋愛感情が神の怒りの暗喩としてのペストであったとしても、それは人が人である限り避けようのない生の現実である。この現実を再現するために「いわば自然向かって鏡を差し出す」(『ハムレット』3幕2場)ことによって、時代のあるがままの姿を映し出すのがシェイクスピア劇の目的であった。

『十二夜』(1602)のなかで、トービィとアンドルーに歌を所望された道化は「愛の歌、それとも良き生活の歌、どちらを?」と尋ねる。前者は「愛の歌だ、愛の歌だ」と、後者は「そうそう、良き生活の歌なんて気に入らないね」と言うので道化は次のように歌う。

O mistress mine, where are you roaming?

Oh, stay and hear, your truelove’s coming,

That can sing both high and low.

Trip no further, pretty sweeting,

Journeys end in love meeting,

Every wise man’s son doth know.

私の恋人よ どこへ行くの

ここに居て聞いておくれ 愛する人がくるよ

高い声でも低い声でも歌えるのだよ

どうか遠くに行かないで 可愛い人よ

旅は愛の出会いで終わるもの

賢い人の子ならみんな知っているよ

What is love? ‘Tis not hereafter,

Present mirth hath present laughter,

What’s to come is still unsure.

In delay there lies no plenty,

Then come kiss me, sweet and twenty,

Youth’s stuff will not endure.

(Act. II, sc. iii)

愛とは何でしょうか 来世にはないよ

今の喜びに今の笑いがあるのだよ

未来などあてにならないよ

遅れたら何も残らないよ

さあここへ来てキスしておくれ 可愛い人

若さは長くは続かないから

当時、「良き生活」といえばカトリック教であれ、プロテスタントであれ、贖罪と救済の教義に基づいて、神の恩恵を得るために備える現世の生活を意味した。とりわけ、ピューリタンたちの禁欲的な現世否定のカルヴァン主義は社会を根底から揺り動かす大きな影響力を発揮した。このような状況を背景にして、欲望を押し殺し、表面だけ品行方正な生き方を取り繕っている執事マルヴォーリオを「ピューリタンの一種だ」とトービーたちはからかうのである。ある意味で、シェイクスピアにとってピューリタンはペストでもあった。それはイデーを遠ざけるという理由で芸術を忌避したプラトンと同様に、ペストや災害や戦争や陰謀に毒されたイギリスの現実を見つめないで、観念や理想主義によって目を曇らせる人たちこそがペストであると言っているに等しい。実際、国教会に弾圧されて、浄化することを諦めて国外に新天地を求めた分離派も、また教会内にとどまって制度と礼拝様式を改革しようとする非分離派の人たちも、広い意味で、ピューリタンと呼ばれた。彼らの一部は、よく知られているように新大陸に「良き生活」の場としてニュー・イスラエルを建設するために移住した。

一方イギリスでは、1640年カトリック教徒のチャールズI世が処刑され、ピューリタン革命が成功した。そして、ピューリタンは劇場を閉鎖した。その理由は、演劇は人生の真実から目をそらす無秩序な、有毒な病とみなされた。また、偶像崇拝を助長した中世のカトリック教の堕落とペストが関係づけられて、さらに現世の偽りの生活を再現して観客を毒する演劇がペストと結びつけられたのであった。しかし、革命の熱病も1760年の王政復古とともに消える。それでも、ペストは不死身であった。

14世紀の大航海時代の幕開け以降、交易のため人の移動空間が拡大し、かつ頻繁になることによって、さらに長引く戦争(30年戦争、100年戦争、7年戦争など)によって人同士の接触が増加した。感染症の蔓延は人の動きと接触が増えるにつれ断続的に起こることとなった。このような中世世界の延長線上に近代があるとすれば、感染症が含意している文化的意味はより広範な広がりを持つのは必然であった。

人はそれぞれに与えられた役割をほんの短時間演じた後、舞台から消えていく。それなら、楽しめる限り楽しくやろうじゃないか、という訳である。人生は喜びと希望に満ちた喜劇の舞台。しかし、一方で、舞台で楽しく踊り終わった後に何が待ち受けているのか、と考えた場合、マクベスが告白するように人生は阿呆が語る「響と怒りの話」にしかすぎず、何の意味もないことになる。人生は、喜びと希望に満ちた生の饗宴であってほしいと願う喜劇であると同時に、そこに「死の舞踏」を見る人に受難と憐みを喚起する悲劇でもある。この二つの間を行きつ戻りつ、人の意識はどこに向かおうとしたのか。17世紀の死生観が内在している二つの方向のその後の展開を見ると、ペストが中世後期からルネッサンス人に受け継がれた実存への不安は近代後期にある現在のそれといかに酷似していることか、驚かざるを得ない。

ベン・ジョンソンはシェイクスピアの同時代人として同じ文化的境遇のなかにいた。彼は1603年7歳の長男をペストで亡くした。その直後、彼は最愛の息子の死を悼むエレジー「初めての息子へ」(1603)を書いた。

Farewell, thou child of my right hand, and joy;

My sinne was too much hope of thee, lov’d boy,

Seven yeeres thou’wert lent to me, and I thee pay,

Exacted by thy fate, on the just day.

O, could I lose all father, now. For why

Will man lament the state he should envy?

To have so soone scap’d worlds, and fleshes rage,

And, if no other miserie, yet age?

Rest in soft peace, and, ask’d, say here doth lye

Ben. Jonson his best piece of poetrie,

For whose sake, hence-forth, all his vows be such,

As what he loves may never like too much.

さらば わが大事の子、喜びの子

お前に望みをかけ過ぎたのは俺の罪 愛する子よ

七年俺に貸し与えられたお前、いまお前を返すのだ

運命によって取り立てられたのだ 期限が来たので

おお いま父のすべてを失うことができればよいが なぜ

羨むべき状態を嘆き悲しむのか

こんなに早くこの世の煩いと肉体の狂気から逃れたのに

ほかに不幸がないとしても 少なくとも老年からは

安らかに休め もし尋ねられたら答えよ ここに

ベン・ジョンソンの最良の詩が眠っていると

お前のために俺がこれから立てる誓いは

愛することはあっても決して愛しすぎないこと

あまりにも大きな喪失感をもたらした最愛の息子の死が彼の信仰を深める契機になったようには読めない。また、普通のエレジーに見られる穏やかな諦念と慰めによって彼の悲しみが和らげられたようにも見えない。その後の彼の作品に対する世間の良い評判とは別に、彼の自己評価は息子という「最良の詩」に匹敵できる作品は残せなかったということだ。ここには風刺、皮肉、諧謔、哄笑、冷笑に充満した彼の劇のなかに込められた説教じみた教訓は見られない、死への深い悲しみがあるのみである。

「今を生きろ」のモットーに関連して言えば、喜劇『ヴォルポーネ』(c1606)なかで詐欺師ヴォルポーネが人妻を誘惑する時に歌った詩はのちに「歌:シーリアへ」(1606)として出版された。それは次のように始まる。

Come my Celia, let us prove,

While we may, the sports of love;

Time will not be ours forever:

He, at length, our good sever.

Spend not then his gifts in vain:

Sun that set may rise again;

But if once we lose this light,

‘Tis with us perpetual night.

Why should we defer our joys?

おいでシーリア 楽しもうよ

いまのうちに 恋の遊びを

時はいつまでも居てくれないよ

われらの恩恵もやがて終わらせる

彼の贈り物を無駄にしないように

沈む陽はまた昇るが

ひとたびわれらがその光を失えば

残るのは永遠の闇だけ

楽しみを先に延ばしてどうするのか

劇中では、己の欲望を満たすことしか考えていない誘惑者の甘言として、あるいは、中世のロマンスの主題である人妻へのプラトニックな愛をパロディにした歌として聞くことができる。シーリアの夫は高貴な騎士でも貴族でもなく、金銭欲に囚われた俗物ブルジョワであるが、彼女は貞節を守り抜く。そして、最後にその貞節は報われる。一方、劇から切り離してこの詩だけを読む場合は、違う解釈が成り立つ。道徳に縛られ、短い人生を愛なく無駄に過ごす若い女性を口説く恋の歌として、あるいは「命短し恋せよ乙女」と切々と訴える求愛の詩として読める。シーリアは「永遠の闇」が訪れる前に束の間の愛あるいは快楽を楽しもうとする男の欲望の対象である。そして彼女は男が仕掛ける「恋の遊び」に生きがいを見つけるかもしれない。

徳と愛の葛藤は、中世の騎士道物語のなかで理想化された男性の苦悩の源であった。そして、現在から見れば自由がなかった時代に女性は愛を選ぶことは許されず、徳のみを押し付けられたのである。このような意味で、この詩をいずれの文脈で解釈する場合でも、美が無常にも足早に消え去っていくなら、中世の世界はもとより、徳と愛の葛藤を美が仲裁することで成り立っていたルネッサンスの理想的世界も崩れているという意識がある。近代への過渡期にあるルネッサンス後期には、徳に囚われない男は愛つまり欲望に生きることができるが、以前と変わらず徳を押しつけられた女性は徳と愛の葛藤に苦しむ。偏在する死神の足音がその葛藤を一層強く意識させたのだ。こうして男の「死を想え」は徳を忘れて「今を生きろ!」という女性へのメッセージに変換されたのだ。

1600年頃ロンドンの人口は約25万人で1650年には40万人になり、ヨーロッパ最大の都市になりつつあった。1603年に派生したペストが広がると、国王の諮問機関である枢密院は121の教区に対してペストによって死亡した人数を報告させた。週に121人に達した時、集会と劇場の開催を禁じた。こうして1608年7月頃から1610年1月まで劇場は封鎖された。その間ジョンソンは再開される劇場で上演する風刺喜劇『錬金術師』(1610)を書いていた。そこで観客に当時のロンドンの社会的状況、政治、宗教、演劇界を詳しく反映させた。富裕層はペストを恐れて郊外に逃げだした後、町に残った人たちを相手に罪を悔い改めよと説く説教者、インチキな薬を売るいかさま医者たち、浅薄な劇で観客から高い切符を売りつけて大儲けする劇場主や作家を風刺した。彼のこの風刺の精神の根っこに、死の側から見た現世の悲しくも愚かしい人間の営みへの激しい倫理的怒りがあった。

2020年7月19日

参考文献

Reid Barbour, “Thomas Nashe.” Poetry Foundation. Org.

Ingo Berensmeyer ed. Handbook of English Renaissance Literature. 2019.

A. C. Hamilton, Sir Philip Sidney: A Study of His Life and Works. 1977.

Margaret Healy, Fictions of Diseases in Early Modern England. 2001.

Holly Kelsey, “Pestilence and playwright.” Shakespeare Birthplace Trust, 07 Sep. 2016.

Ellen Mackay, Persecution, Plague, and Fire. 2011

Emilien Mohsen, Time and the Calender in Edmund Spencer’s Poetical Works. http:www.publibook.com

Susan Sontag, Illness as Metaphor. 1977

Nigel Wheale, “A Constant Register of Public Facts 1589-1662” in Writing and Society. 2005.

F. P. Wilson, The Plague in Shakespeare’s London. 1924.

“A Pleasant Comedy Called Summer’s Last Will and Testament.” http: www. oxford-shakespeare.com.

ジャーコブ・C・ブルクハルト『イタリア・ルネサンスの文化』1860.

ヨーハン・ホイジンガ『中世の秋』1919.

高階秀爾『ルネッサンスの光と闇』1971.

村上陽一郎『ペスト大流行』1983.

図1 N. プッサン「アルカディアの牧人たち」1637

図1 N. プッサン「アルカディアの牧人たち」1637

図2 M.ヴォルゲムート「死の舞踏」1493

図2 M.ヴォルゲムート「死の舞踏」1493

図3 P. ブリューゲル「死の勝利」(一部) 1562(?)

図3 P. ブリューゲル「死の勝利」(一部) 1562(?)

図4 S.ボッティチェリ「春」(部分)1482年(?)

図4 S.ボッティチェリ「春」(部分)1482年(?)